×

Desideri ricevere notizie dal Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore?

Fascicolo 2021, 4 – Ottobre-Dicembre 2021

Prima pubblicazione online: Dicembre 2021

ISSN 2784-8884

DOI 10.26350/dizdott_000068

Abstract:

ENGLISH

Al volgere del nuovo millennio, la “svolta dell’attivazione” induce a ripensare in chiave promozionale il welfare State, identificandolo come ambito di investimento sociale. Pur superando una visione assistenzialistica e favorendo in una logica sussidiaria il protagonismo delle persone e delle formazioni sociali, questa svolta rischia un duplice riduzionismo, economicista e individualista. Il Magistero concorre a evidenziarne le controverse implicazioni, chiarendo su quali basi costruire il nesso tra il welfare State e la partecipazione attiva attraverso il lavoro e l’impegno sociale.

Parole chiave: Stato sociale, Politiche di attivazione, Investimento sociale, Lavoro, Sussidiarietà, Inclusione, Responsabilità

ERC: SH2_2

ITALIANO

On the threshold of the new Millennium, the “activation turn” leads the rethinking of the welfare state to converge on the social investment paradigm. Albeit going beyond welfarism and favoring the social actors’ responsibility and autonomy, according to the principles of subsidiarity, the activation turn undergoes the risk of a twofold reductionism: economicism and individualism. The Magisterium contributes to highlight these controversial implications, clarifying the basis on which to build the link between active welfare and active participation through labour and social engagement.

Keywords: Welfare State, Activation policies, Social investment, Labour, Subsidiarity, Inclusion, Responsability

ERC: SH2_2

Un sistema di welfare “fuori squadra”

Lasciatosi alle spalle l’epoca d’oro, tra il secondo dopoguerra e la metà degli anni ’70 del Novecento, nei quali aveva raggiunto l’apice dello sviluppo, il Welfare State entra in una lunga stagione di crisi. I vincoli macro-economici imposti da una condizione che a livello internazionale volgerà in austerità permanente impongono di intervenire sulla sostenibilità finanziaria di un apparato cresciuto senza controllo. Tuttavia, ad esigere un cambio di passo è soprattutto la manifesta incapacità di fronteggiare l’emergere di nuovi rischi e bisogni sociali da parte del welfare forgiato nell’alveo del paradigma fordista-keynesiano, con il suo l’impianto assicurativo, passivo-assistenziale, centralizzato e top-down.

I processi socio-economici e culturali che connotano la transizione post-fordista e post-moderna – emancipazione femminile e femminilizzazione della forza lavoro, destandardizzazione dei rapporti di impiego, sviluppo dell’economia dei servizi e della conoscenza, liberalizzazione del commercio internazionale, integrazione dei mercati su scala globale, calo della natalità e invecchiamento della popolazione, pluralizzazione dei modelli famigliari, ecc. – sono tra i principali fattori che spingono “fuori squadra” il sistema di protezione sociale. Un sistema incentrato sulla protezione del lavoratore maschio adulto capofamiglia, impiegato stabilmente nei settori forti dell’economia manifatturiera, e sulla tanto netta quanto asimmetrica divisione del lavoro sociale in base al genere che affida agli uomini i compiti produttivi (il lavoro per il mercato) e alle donne quelli di riproduzione sociale (il lavoro informale di cura).

Discontinuità dei percorsi lavorativi, incertezza reddituale, povertà, solitudine, fragilità delle reti di prossimità, difficoltà di conciliazione famiglia-lavoro, obsolescenza o mancanza di competenze, invecchiamento e non autosufficienza tracciano l’agenda di un welfare che cerca di riallinearsi, rispondendo altresì alle aspettative di protagonismo e partecipazione dei cittadini.

Ricalibrare e attivare il welfare

Alle soglie del nuovo millennio, la direzione del cambiamento sembra essere tracciata dalla strategia della “ricalibratura” del welfare, volta ad agire – come suggeriscono i teorici di questo approccio – su quattro dimensioni: “funzionale”, per spostare risorse dai vecchi ai nuovi rischi sociali; “distributiva” per bilanciare la copertura dei gruppi sociali correggendo le disparità tra quelli più e meno protetti; “normativo-discorsiva”, per esplicitare i criteri di giustizia e i valori che sono alla base delle scelte di ricalibratura; “politico-istituzionale”, per valorizzare in una prospettiva sussidiaria la natura istituzionale multilivello (in verticale) e plurale (in orizzontale) del sistema di welfare.

Le resistenze non mancano, e la ricalibratura fa breccia soprattutto lungo le dimensioni normativo-discorsiva e politico-istituzionale. A livello europeo e nei principali Paesi dell’Unione, infatti, si arriva a sostenere un capovolgimento della visione dello Stato sociale, del suo ruolo all’interno del più ampio sistema di welfare, finendo col riscrivere il legame tra protezione sociale e cittadini.

Il nuovo framework è quello dell’active welfare State: uno stato sociale “attivo” e insieme “attivante” che, da erogatore di dispositivi di tutela e di protezione passiva, diviene produttore di servizi promozionali e personalizzati, volti a stimolare nei soggetti lo sviluppo di risorse e capacità per autotutelarsi dalle situazioni di rischio del corso di vita, riducendo la dipendenza dalle provvidenze sociali. È uno stato di investimento sociale, che punta sullo sviluppo del capitale umano e sociale di individui e famiglie, di formazioni sociali e corpi intermedi, richiedendo la compartecipazione dei cittadini alla costruzione delle condizioni di benessere per se stessi e la collettività (Esping-Andersen, 2002).

Contro la torsione assistenzialistica del welfare State

Sul piano ideale, l’attivazione si presenta come un “concetto ombrello” sotto il quale coesistono declinazioni diverse: la partecipazione al lavoro, la responsabilizzazione individuale per il benessere proprio e della propria famiglia, la libertà di scelta rispetto ai servizi di welfare, la partecipazione alle scelte pubbliche e l’autorganizzazione delle comunità locali, sino a includere la co-produzione del welfare, l’impegno civile e sociale. Il lavoro, o meglio, l’occupazione retribuita non è che uno – ancorché il privilegiato – dei possibili ambiti in cui l’attivazione si può esprimere, dando attuazione al dovere di concorrere alla costruzione del bene comune.

In questa ampia accezione, la prospettiva dell’attivazione, dell’investimento, della responsabilità di individui e corpi intermedi appare per più versi in sintonia con la visione del welfare State espressa, già nella fase di consolidamento ed espansione di questa istituzione, dal Magistero sociale della Chiesa. Sin dalla Centesimus annus (1991, 48) – la prima enciclica in cui si fa riferimento esplicito all’importanza dello “Stato del benessere” nel rispondere “a molte necessità e bisogni, ponendo rimedio a forme di povertà e di privazione indegne della persona umana” – la dottrina sociale prende infatti decisamente le distanze dalla torsione assistenzialistica che, a partire “da un’inadeguata comprensione dei compiti propri dello Stato” produce deresponsabilizzazione della società, ipertrofia e burocratizzazione degli apparati pubblici, accrescimento sproporzionato della spesa pubblica, misconoscimento del reale bisogno dei cittadini. Di qui il richiamo imprescindibile al principio di sussidiarietà, secondo il quale “una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune”. Un principio che innerva tutta la dottrina sociale precisando l’importanza di considerare anche la dimensione orizzontale della sussidiarietà: quella che apre al riconoscimento della natura pluralista della società e – nell’ambito specifico del welfare – al coinvolgimento delle diverse soggettività sociali nella produzione di beni e servizi svolti secondo finalità di interesse (e benessere) generale.

La traduzione workfarista del modello ideale di attivazione

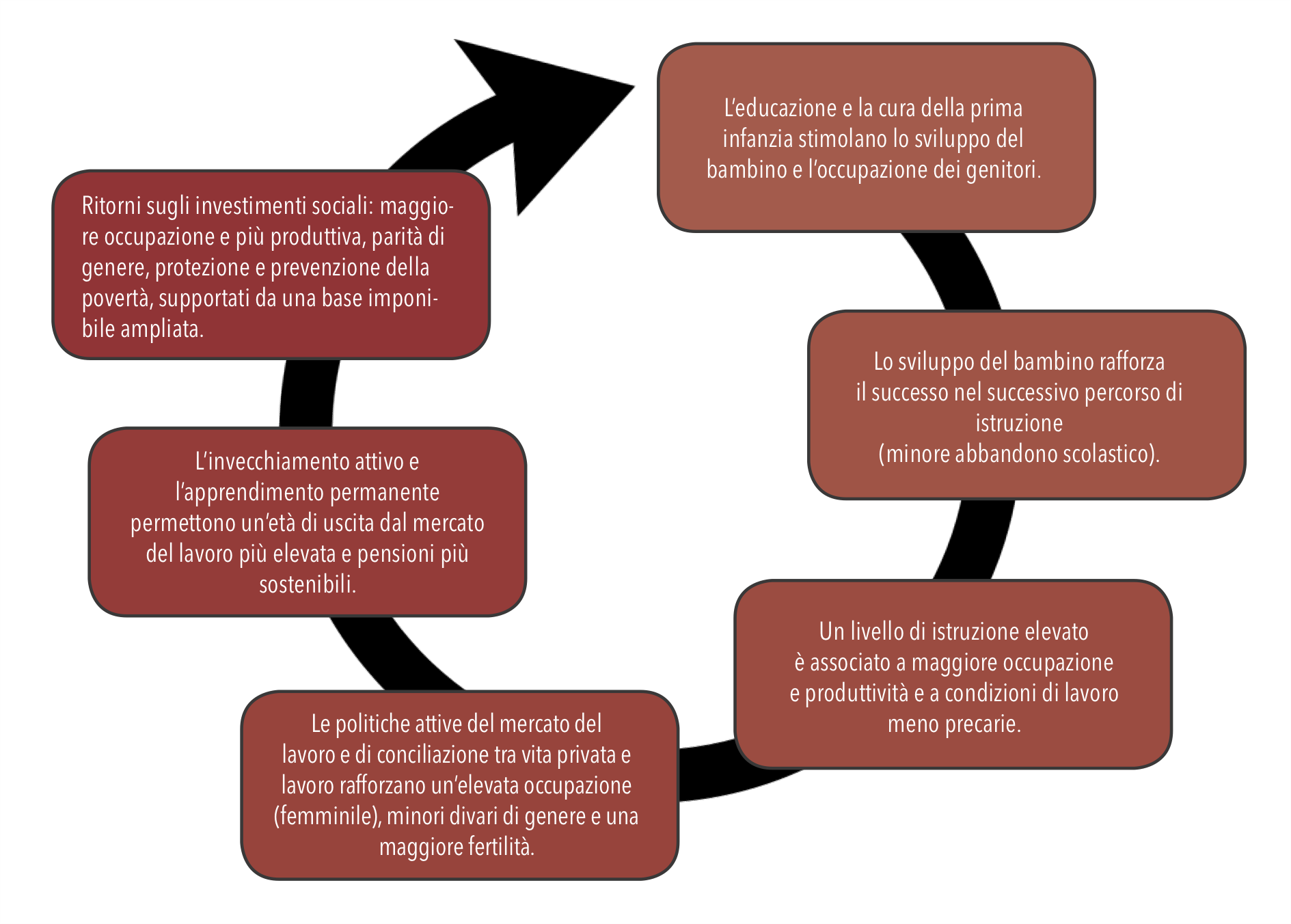

Discostandosi dalla originaria ampiezza di significato, la traslazione del concetto di attivazione in effettive strategie di riforma ne comporta lo schiacciamento sulla dimensione occupazionale, con la contestuale rilettura delle politiche di investimento sociale in una prospettiva produttivistica. I servizi di educazione e cura per la prima infanzia, la formazione lungo il corso della vita, le politiche di invecchiamento attivo, i dispositivi di conciliazione vita-lavoro, concepiti idealmente come leva di capacitazione dei soggetti destinatari (figura 1), sono di fatto prioritariamente orientati a sostenere la piena occupazione, con una attenzione specifica per le componenti femminile e senior della forza lavoro.

I programmi di welfare to work (“dal welfare al lavoro”, ma anche “welfare in cambio di lavoro”) divengono l’emblema del welfare attivo: percorsi individualizzati di attivazione, puntellati da “vincoli di condizionalità”, che subordinano la fruizione delle indennità alla ricerca di impiego e alla partecipazione a percorsi di formazione e reinserimento lavorativo e sociale da parte dei beneficiari. Il nesso tra i sistemi di protezione sociale e le politiche dell’occupazione e del mercato del lavoro, e di conseguenza anche tra la protezione sociale e l’attività lavorativa, retribuita, dell’individuo, ne esce rafforzato. La priorità è quella di rendere le persone capaci di stare nel mercato più che di proteggerle dai suoi effetti e tanto i meccanismi di condizionalità quanto la tendenziale riduzione delle alternative alla dipendenza passiva dal welfare al lavoro remunerato finiscono col sottomettere invece che sottrarre le persone alle pressioni del mercato.

I Paesi europei hanno in larga misura aderito a questa visione, pur differenziandosi in base al grado di severità delle condizionalità effettivamente prescritte, all’offerta di adeguati servizi di accompagnamento, alla definizione stessa di attivazione, polarizzandosi in corrispondenza di due modelli idealtipici: il modello workfarista proprio dei sistemi di welfare attivo di matrice liberale, nei quali i vincoli di condizionalità sono particolarmente stringenti e l’occupazione di mercato, di qualunque tipo essa sia, è considerata l’espressione massima dell’attivazione (secondo il motto “il lavoro prima di tutto”); e il modello enabling (detto anche learnfare), abilitante e capacitante, che connota in specie i sistemi di welfare attivo di matrice social-democratica, più orientati a valorizzare la formazione professionale e l’apprendimento continui in funzione non solo della riqualificazione, ma all’empowerment dei soggetti. Tuttavia una stessa “equazione” rimane sullo sfondo: attivazione e responsabilità individuali sono requisiti di cittadinanza, entrambi si compiono in modo paradigmatico nella partecipazione al mercato del lavoro (Lodigiani, 2018).

Il welfare come investimento di lungo periodo

Con la Grande crisi del 2008 e la lunga fase di recessione che ne è conseguita la crescente domanda sociale di protezione e assistenza è costretta a misurarsi sia con il disallineamento del welfare rispetto ai bisogni emergenti (l’impennata della disoccupazione e dell’impoverimento su tutti) sia con l’esigenza di contenere la spesa sociale. Le azioni finalizzate al consolidamento dei bilanci pubblici tagliano le gambe agli investimenti sociali di lungo periodo imponendo scelte di risparmio nel breve. Il lascito è la tendenza a diminuire la generosità delle indennità, inasprire i dispositivi di condizionalità e le sanzioni, restringere i criteri di eleggibilità (Morel, Palier, Palme, 2012).

Gli effetti sono imprevisti e paradossali. Non solo le disuguaglianze strutturali non vengono aggredite, ma rischiano di amplificarsi. La redistribuzione di risorse, di servizi e di opportunità, persino delle misure di attivazione (formazione, conciliazione vita-lavoro, ecc.) è intaccata dall’effetto noto in letteratura come “Matthew Effect”. In accordo le parole del passo evangelico “a chi ha verrà dato e avrà in abbondanza mentre a chi non ha verrà tolto anche il poco che ha”, i dati empirici mostrano che a beneficiare degli interventi sono soprattutto i soggetti relativamente più dotati di risorse, di conoscenze e competenze, più facilmente attivabili. Persino le donne restano penalizzate, soprattutto quando madri. L’enfasi sulle responsabilità individuali nell’autoprotezione dai rischi e la generalizzazione dell’imperativo della piena occupazione portano a sottovalutare la diseguale collocazione di uomini e donne tanto nel mercato quanto nelle relazioni di aiuto e di interdipendenza. L’ampliarsi del fenomeno dei “lavoratori-poveri”, inoltre, mostra che il compimento dell’inserimento lavorativo non è in sé garanzia di benessere, inclusione, affrancamento dalla povertà.

Seppure con termini diversi, si tratta di effetti imprevisti denunciati da tempo dalla dottrina sociale. Che il welfare sia un ambito su cui investire e che tagliare risorse sia foriero di drammatiche disuguaglianze trovano per esempio chiara argomentazione nella Caritas in veritate (2009, 25). Allargando lo sguardo al di fuori dell’Europa e dei Paesi a capitalismo maturo, l’enciclica considera il nesso tra gli effetti della globalizzazione economica e l’erosione delle reti di protezione sociale dei cittadini e dei lavoratori nei Paesi emergenti e in quelli più poveri. Netta è la denuncia di come la competizione tra Stati e la rilevanza del mercato come prioritaria forma di regolazione abbiano comportato “la riduzione delle reti di sicurezza sociale in cambio della ricerca di maggiori vantaggi competitivi nel mercato globale, con grave pericolo per i diritti dei lavoratori, per i diritti fondamentali dell’uomo e per la solidarietà attuata nelle tradizionali forme dello Stato sociale”.

Il lavoro come chiave di volta della questione sociale

L’insistenza sui diritti e la solidarietà chiarisce che la sostenibilità del legame tra lavoro e benessere, tra lavoro e welfare, dipende dalla qualità, dalla sicurezza, dalla protezione del lavoro che l’assolutizzazione della logica di mercato e dell’ideologia liberista compromettono per ampie fasce di lavoratori: “L’abbassamento del livello di tutela dei diritti dei lavoratori o la rinuncia a meccanismi di ridistribuzione del reddito per far acquisire al Paese maggiore competitività internazionale impediscono l’affermarsi di uno sviluppo di lunga durata. Vanno, allora, attentamente valutate le conseguenze sulle persone delle tendenze attuali verso un’economia del breve, talvolta brevissimo termine” (Caritas in veritate, 32).

Dunque, non solo il lavoro è una dimensione ineludibile dello sviluppo integrale della persona, secondo l’insuperato insegnamento della Laborem exercens (1981, Introduzione), che, ricordiamo, è interamente dedicata a questo tema: “il lavoro porta su di sé un particolare segno dell’uomo e dell’umanità, il segno di una persona operante in una comunità di persone; e questo segno determina la sua qualifica interiore e costituisce, in un certo senso, la stessa sua natura”; ma il lavoro è la chiave di volta, “probabilmente la chiave essenziale, di tutta la questione sociale, se cerchiamo di vederla veramente dal punto di vista del bene dell’uomo” (Laborem exercens, 3), come la stessa enciclica afferma e l’intero Magistero in modo ricorrente rimarca. «L’inequità è la radice dei mali sociali» scrive papa Francesco nella Laudato si’ (2015, 203): “La dignità di ogni persona umana e il bene comune sono questioni che dovrebbero strutturare tutta la politica economica, ma a volte sembrano appendici aggiunte dall’esterno per completare un discorso politico senza prospettive né programmi di vero sviluppo integrale”.

Il lavoro decente e dignitoso

Non tutto e non sempre il lavoro è però “buono”. Il lavoro precario, sfruttato e sotto-pagato, de-qualificato, non corrispondente alle competenze possedute, non sostenibile in relazione ai personali corsi di vita, alle responsabilità e all’economia famigliari, tradisce le promesse di inclusione, coesione e benessere, a cui dovrebbe corrispondere – anche secondo il paradigma del welfare attivo, quantomeno nella sua ideale formulazione. Per questo, quando si parla di lavoro, è necessario considerare il suo farsi storico nelle diverse epoche, territori, contesti produttivi, sociali e personali. Difatti – è ancora la Caritas in veritate (32) a ricordarlo – se “la dignità della persona e le esigenze della giustizia richiedono che, soprattutto oggi, le scelte economiche non facciano aumentare in modo eccessivo e moralmente inaccettabile le differenze di ricchezza e che si continui a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro o del suo mantenimento, per tutti», non è solo dall’accesso al lavoro, ma è dalla sua “qualità”, ovvero dalle condizioni in cui esso diviene esperienza concreta per le persone che si “misura” la giustizia sociale, si ha contezza delle diseguaglianze e delle ingiustizie che proprio il lavoro può produrre e aggravare. Insiste Benedetto XVI, precisando poco oltre il senso e il significato del concetto di “lavoro decente”, promosso per la prima volta a livello mondiale dall’Organizzazione Internazionale del lavoro nel 1999 e rilanciato da Giovanni Paolo II già nel Giubileo dei lavoratori del 2000, conferendo ad esso una declinazione morale esplicita: “che cosa significa la parola “decente” applicata al lavoro? Significa un lavoro che, in ogni società, sia l’espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna: un lavoro scelto liberamente, che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo sviluppo della loro comunità; un lavoro che, in questo modo, permetta ai lavoratori di essere rispettati al di fuori di ogni discriminazione; un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i figli, senza che questi siano costretti essi stessi a lavorare; un lavoro che permetta ai lavoratori di organizzarsi liberamente e di far sentire la loro voce; un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello personale, familiare e spirituale; un lavoro che assicuri ai lavoratori giunti alla pensione una condizione dignitosa» (Caritas in veritate, 63).

La dignità della persona al di là dell’occupazione

Se il lavoro deve essere espressione della dignità della persona, significa che se da un lato una cattiva condizione lavorativa può attentarla, dall’altro essa resta in qualche misura insopprimibile. Ciò perché, potremmo dire, la persona “viene prima”, cioè non si risolve totalmente nel lavoro, come con l’espressione “lavorando diventiamo più persona” sembra voler dire Papa Francesco nel discorso agli operai dell’Ilva di Genova il 27 maggio 2017. Vi è allora una dignità “intrinseca” del lavoro: è la dignità che la persona dà al lavoro, qualunque lavoro, col suo stesso essere persona (Lodigiani, 2018). “Il lavoro va onorato perché fonte di ricchezza o almeno di condizioni di vita decorose e, in genere, è strumento efficace contro la povertà (cfr. Pr 10,4), ma non si deve cedere alla tentazione di idolatrarlo, perché in esso non si può trovare il senso ultimo e definitivo della vita. Il lavoro è essenziale, ma è Dio, non il lavoro, la fonte della vita e il fine dell’uomo» (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 2004, 257).

Certamente, la persona non si risolve nell’occupazione salariata, che – come insegnano le scienze sociali – è una “forma” specifica di lavoro, che si è affermata in epoca moderna oscurando le altre forme di lavoro che si attuano al di fuori dello scambio di mercato: attività di cura prestate informalmente all’interno della famiglia; tutte le attività espletate al di fuori della regolazione di mercato, comunque utili al funzionamento e all’integrazione della società, capaci di generare valore economico e sociale; attività sociali e riproduttive come quelle di volontariato, di impegno civile, di reciprocità comunitaria, il cui statuto rimane incerto. Cosicché si stenta a valorizzarle entro le politiche di attivazione e talvolta perfino a riconoscerle, come denuncia papa Francesco nella Fratelli tutti (2020), quale espressione della vocazione umana a costruire legame sociale, ad avere cura dell’altro e del bene comune.

Il tema è spinoso; lambisce la questione della regolazione dei molteplici “lavori”, che, anche grazie alla rivoluzione tecnologica e ai progressi dell’automazione, si pongono al confine tra lavoro dipendente e autonomo, tra lavoro e occupazione, tra lavoro e non lavoro, persino tra gratuità e sfruttamento.

La piena partecipazione in una società “pluriattiva”

Si tratta di una questione tempo aperta e tutt’ora irrisolta, come dimostra l’altro la riedizione del celebre Rapporto Supiot, redatto nel 1999 per la Commissione europea da un gruppo di esperti, dal quale (ri)emerge una duplice istanza: dare un riconoscimento giuridico alle attività non di mercato, di interesse collettivo, che promuovono l’integrazione e la coesione sociale; introdurre una “nuova generazione di diritti sociali”, volti a collegare i diritti del lavoro e di cittadinanza sociale: diritti soggettivi, legati alla persona in quanto tale e non alla sua condizione lavorativa (Supiot, 2016).

Non meno significativa è la proposta avanzata qualche anno orsono dall’economista Tony Atkinson (2015) di un reddito di partecipazione, integrativo rispetto al sistema di protezione sociale e condizionato all’apporto di un “contributo sociale” alla collettività (per esempio, tramite un impiego dipendente o autonomo, l’impegno in attività di formazione/istruzione, la ricerca attiva del lavoro, le attività di cura informale, le attività di volontariato regolare, ecc): una forma di sostegno del reddito, dunque, che contrasta l’imperativo di un’occupazione purchessia e l’implicita considerazione della partecipazione al mercato del lavoro come elemento di meritevolezza, salvaguardando però la logica della responsabilità e della contribuzione al benessere collettivo.

Nell’uno e nell’altro caso, e altri esempi potremmo portare, si pone la questione di come dare sostanza al dovere di contribuzione e solidarietà politica, economica e sociale che ci rende cittadini, ciascuno secondo le proprie possibilità e la propria scelta, tramite una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, come ci ricordano i primi articoli della nostra Costituzione; quell’“impegno storico, [incluso] il lavoro, che è parte integrante della condizione umana, pur non essendo l’unica ragione di vita” come ci ricorda il Magistero (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 264).

Dall’attivazione all’espressione della vocazione umana

La portata della questione è amplificata nell’attuale congiuntura sia dalle implicazioni sociali ed economico-occupazionali dell’emergenza sanitaria, sia dall’impatto dei processi di automazione e di digitalizzazione sul mercato del lavoro, che rivitalizzano la profezia di un futuro senza lavoro, imponendo una battuta d’arresto al paradigma dell’attivazione, almeno nella declinazione workfarista.

Emblematicamente, nei primi drammatici mesi dell’emergenza sanitaria, la maggioranza dei Paesi europei ha sospeso le regole della condizionalità lavorativa, e le relative sanzioni, per i percettori di indennità e di misure di contrasto alla povertà. In molti casi, inoltre, sono state introdotte misure emergenziali erogate in modo “passivo” (come in Italia il reddito di emergenza, previsto come schema temporaneo, privo di condizionalità). Si aggiunga che le norme del distanziamento fisico e i lockdown indetti per assicurare la salute individuale e collettiva hanno contribuito a spingere sullo sfondo l’occupazione come “dovere primario” di cittadinanza, dando risalto al “non impiego” fatto di cura informale, di volontariato, di nuove forme solidarietà e vicinanza al prossimo.

Certo, la temporaneità e l’eccezionalità delle suddette misure rendono improprio parlare di una svolta post-produttivistica capace di trasformare il welfare to work nel suo opposto: un welfare without work, come qualcuno suggerisce. Tuttavia qualcosa è cambiato. Il rilancio a livello internazionale del reddito di base incondizionato e universalistico (basic income) privo, per definizione, di ogni vincolo di condizionalità (meritevolezza) e di selettività (prova dei mezzi) è un segnale in tal senso, ed è anche indicativo di quanto la posta in gioco sia alta. Le ingenti risorse messe a disposizione per i piani di recovery sono solo il mezzo per disegnare la Next Generation EU, le scelte non possono che essere politiche nel senso alto del termine. A questo riguardo la dottrina sociale della Chiesa offre riferimenti chiari. Il rifiuto di ogni forma di assistenzialismo, incluse le forme di basic income scevre da ogni tipo di impegno, si accompagna al riconoscimento della responsabilità di ciascuno e ciascuna, secondo la propria vocazione, capacità e possibilità, alla contribuzione per una società solidale, equa e giusta, nella quale il rispetto della dignità della persona e la salvaguardia delle condizioni per uno sviluppo integrale sono i criteri ineludibili di un ordine politico, sociale ed economico che persegue e tutela il bene comune. Il lavoro è al cuore di questa contribuzione, quale dimensione non accessoria, bensì costitutiva della condizione umana: sebbene la fonte della vita e il fine ultimo siano solo in Dio, la persona realizza la sua vocazione creaturale nella chiamata a custodire e coltivare il creato.

D’altro canto il farsi storico del lavoro, come della dignità della persona, non può che confrontarsi con le condizioni concrete dell’esistenza e della vita associata; per questo al sistema di welfare spetta di concorrere a realizzare le necessarie condizioni di giustizia sociale, tramite il contrasto delle diseguaglianze, l’erogazione di provvidenze, la promozione di opportunità di partecipazione volte ad assicurare una vita degna a tutte le persone. Nel rispetto del principio cardine della sussidiarietà, che arriva a informare i rapporti non solo tra Stato, enti locali e formazioni sociali, ma tra Stato e singoli cittadini: «la sussidiarietà rispetta la dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre capace di dare qualcosa agli altri. Riconoscendo nella reciprocità l’intima costituzione dell’essere umano, la sussidiarietà è l’antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo paternalista» (Caritas in veritate, 57).

Figura 1 - Social investment life course multiplier

(adattamento da A. Hemerijck (ed.), The Uses of Social Investment, Oxford University Press, forthcoming)

Voci correlate: Lavoro povero; Tecnologia e lavoro

Bibliografia

• Atkinson T. (2015), Disuguaglianza. Che cosa si può fare, Raffaello Cortina.

• Esping-Andersen G. (eds.) (2002), Why we need a New Welfare State, Oxford University Press.

• Lodigiani R. (2018), Lavoratori e cittadini, Vita e Pensiero.

• Morel N., Palier B., Palme J. (eds.) (2012), Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, policies and challenges, Policy Press.

• Supiot A. (2016), Au-delà de l’emploi: Les voies d’une vraie réforme du droit du travail, Flammarion, Paris.

Autore

Rosangela Lodigiani, Università Cattolica del Sacro Cuore (rosangela.lodigiani@unicatt.it)